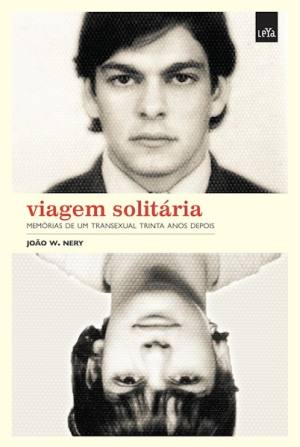

Em cada instância da vida, uma pessoa trans experimenta situações nas quais tem que se explicar à família, à polícia, a professores, a empregadores, aos agentes de imigração de aeroportos. A literatura sobre o tema da transexualidade é grande, apesar desta ser uma população relativamente pequena. A maioria das histórias são contadas a partir dos outros – médicos, psiquiatras, policiais –, mas cada vez mais elas são relatadas pelas próprias pessoas trans. É o caso de Viagem Solitária – memórias de um transexual 30 anos depois (Ed. Leya Brasil), livro autobiográfico de João W. Nery, o primeiro homem trans de que se teve notícia no Brasil.

Em cada instância da vida, uma pessoa trans experimenta situações nas quais tem que se explicar à família, à polícia, a professores, a empregadores, aos agentes de imigração de aeroportos. A literatura sobre o tema da transexualidade é grande, apesar desta ser uma população relativamente pequena. A maioria das histórias são contadas a partir dos outros – médicos, psiquiatras, policiais –, mas cada vez mais elas são relatadas pelas próprias pessoas trans. É o caso de Viagem Solitária – memórias de um transexual 30 anos depois (Ed. Leya Brasil), livro autobiográfico de João W. Nery, o primeiro homem trans de que se teve notícia no Brasil.

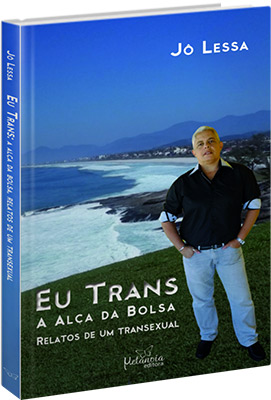

"História todos nós temos. A diferença é que alguns a compartilham, e outros não”, observa Jô Lessa, que depois de 46 anos também decidiu contar sua história em livro. Guarda municipal na cidade do Rio de Janeiro há 16 anos, ele relata em Eu trans – A Alça da Bolsa: relatos de um transexual (Metanoia Editora) que nunca se sentiu nem homem nem mulher, nem se enquadrava como lésbica ou sapatão, como gay ou como mulher cis. Detestava se ver em frente ao espelho e não sabia por quê. Até que, aos 40 anos, a esposa (como prefere chamar a mulher com quem se casou no civil numa cerimônia coletiva) disse: “Você é um travesti”. Ele então lhe respondeu: “Não existe o travesti”.

Até que, nessa busca por encontrar seu lugar no mundo, conheceu João Nery em uma palestra que o autor de Viagem Solitária deu em Maricá (RJ), cidade onde Jô vive com a esposa. “Eu o vi relatar minha vida. Era como se outra pessoa estivesse contando a minha história”, conta Jô Lessa em Eu Trans, cujo prefácio alerta, “o livro foi escrito em linguagem coloquial e emotiva, vindo direto do coração. Se fosse concebido de outra maneira, talvez não trouxesse em suas linhas tantas verdades”.

O relato em primeira pessoa não busca analisar ou explicar a transexualidade, como outros esperariam. Esse Eu trans é um indivíduo que transcendeu e transformou a vida. Na interpretação de João Nery, que assina a contracapa da obra, a “alça” do título é o gênero, carregando todo peso de um corpo que nunca foi sentido como seu.

As experiências de cada pessoa trans são distintas. Enquanto João Nery contou com o apoio da família, Jô Lessa foi testado em situações limites: ainda menor de idade, foi expulso de casa, passou pela FEBEM (Fundação Estadual para o Bem Estar do Menor), e foi obrigado a uma tentativa de "cura" num manicômio, para tratar de sua transexualidade, vista como doença pelos profissionais que o “trataram”.

Embodiment: o gênero ‘encarnado’ das mulheres transexuais

Raewyn Connell, de longa trajetória sociológica preocupada com questões de gênero e justiça social – seu conceito de ‘masculinidade hegemônica’ é utilizado nos mais diversos contextos temáticos e disciplinares – chama a atenção para a importância desses relatos em primeira pessoa. Eles são uma alternativa necessária para relatos oficiais ancorados em discursos médicos, que desconhecem toda dimensão social da transição de gênero.

Conflitos como os vivenciados por João Nery e Jô Lessa foram abordados em palestra sobre o embodiment (‘encorporação’, traduzido como ‘encorporação’ na literatura antropológica brasileira) contraditório de gênero, ministrada por Connell, professora emérita da Universidade de Sydney (Austrália), na UERJ na segunda-feira, 13 de abril. Promovida pelo CLAM e pelo LIDIS – Laboratório Integrado em Diversidade Sexual e de Gênero, Políticas e Direito, a palestra discutiu a evolução nos padrões de intervenção médica, que tiveram historicamente o monopólio do saber sobre “o fenômeno trans” e hoje em grande medida conservam essa hegemonia. Raewyn abordou, ainda, os efeitos contemporâneos da reconversão da medicina para um regime neoliberal, num panorama de crescente iniquidade; e os impasses das políticas de direitos LGBT especialmente em relação às mulheres transexuais, para quem a dimensão encarnada do gênero é central.

“Para as mulheres transexuais, a experiência envolve ser criada como homem, sabendo ser intimamente uma mulher. Não se trata de uma escolha de estilo de vida ou preferência, mas sim saber o que a pessoa é, e isto está em contradição com o que os outros pensam saber. A ordem de gênero tem diferentes níveis de contradição. A experiência trans é frequentemente vivida com terror e não é surpresa a frequência de casos de suicídio entre essas pessoas. A cada 10 pessoas trans, sete experimentam pensamentos suicidas. Felizmente, nem todas se suicidam”, relatou Connell.

A transição aparece como uma forma de resolução desses conflitos. “No entanto, as pessoas perguntam por que essa transição tem que ser entendida exclusivamente como orgânica. Como dimensão ‘encarnada’, o gênero envolve o todo da experiência humana”, ponderou.

A dimensão corporal é o motivo pelo qual mulheres e homens trans se envolvem em transformações corporais e hormonais. “Mas as transformações físicas não são suficientes, porque a transexualidade também tem a ver com a dimensão social do gênero”, questionou.

A medicina transexual global apareceu primeiramente em nações do hemisfério norte entre 1920 e 1960, quando muitas pessoas a buscaram e foram submetidas a tratamentos médicos, procurando mediar o que era reconhecido como uma incongruência entre a sua vivência íntima do gênero e sua dimensão corporal.

Essa abordagem médica é tridimensional. A primeira dimensão diz respeito ao tratamento psiquiátrico (a transexualidade tem que ser provada como um problema mental); a segunda é o tratamento hormonal e endocrinológico; e finalmente a cirurgia, parte menos importante por um lado, mas que representa o evento público mais espetacular. Assim, o sujeito transexual é constituído socialmente como tal a partir da intervenção biomédica. Nos primórdios da medicina trans, muitos médicos eram contrários à intervenção biomédica nos corpos trans, que era entendida como uma forma de mutilação. As intervenções nesses corpos eram consideradas antiéticas e ilegais. Para os médicos envolvidos, o diagnóstico psiquiátrico tinha o valor de justificativa para que as intervenções fossem realizadas.

Esse roteiro de transição medicalizada institui desafios particulares para quem o empreende. A pesquisadora discutiu ainda a forma como se tem construído a reputação da mulher trans como mentirosa, que falsificaria uma performance de gênero para poder acessar esses serviços. “Ela tem que convencer os serviços médicos que vale a pena apoiar suas demandas e necessidades. E a única forma para isso é dialogar com esses padrões que lhe são impostos.

A medicina neoliberal levou essas intervenções do serviço público para o privado, e tornou-as um negócio de exportação para países em desenvolvimento, como o Marrocos e a Tailândia. “Na Austrália, muitas pessoas que querem passar por essa transição cirúrgica vão para a Tailândia”, relatou Connell.

No entanto, a privatização desses serviços médicos aumentou o seu custo e, assim, uma vasta maioria das pessoas que encaram a transição (muitas delas em situação de franco desamparo social precisamente a partir da sua identificação como trans) não tem acesso a eles. “Em teoria, os serviços públicos estão disponíveis para todos, ricos e pobres, enquanto os serviços privados estão disponíveis para quem pode pagar por eles”, afirmou a pesquisadora.

A identidade política começa a aparecer no início dos anos 1990, quando o conceito transgender(transgênero) foi inventado na Califórnia, num contexto em que as questões de gênero eram abordadas como uma questão estrutural. Esse movimento foi muito favorecido pelo trabalho da teórica Judith Butler. “É uma leitura errada da obra de Butler, porque seu trabalho aponta para uma desconstrução do gênero”, observou Raewyn Connell. “Mas ganhou o apoio do movimento gay/lésbico a partir da suposição de que as questões gays/lésbicas também eram questões de gênero”.

Foi aí que se deu a confluência para se construir o movimento LGBT, que rapidamente se globalizou a partir do final dos anos 1990, tornando-se a linguagem padronizada das ONGs. Para Raewyn Connell, no entanto, a inclusão das pessoas trans como mais uma identidade no movimento LGBT afasta o gênero como questão. “A grande contradição é que a apresentação política dessas pessoas como transgêneros, tira o gênero delas”.

Outra contradição, segundo a pesquisadora australiana, é quando a comunidade LGBT é representada como um todo, sob o mesmo guarda-chuva, já que as pessoas trans têm demandas específicas e apresentam diferenças à própria identidade que carregam. O pacote da intervenção médica, por exemplo, atende a um tipo ideal de indivíduos trans, mas não a todos, uma vez que as pessoas têm diferentes expectativas quanto à performance de gênero ou nem todas podem ascender a esse serviço.

A transição envolve formas específicas de vulnerabilidade, particularmente a violência, como o ocorrido com as “vestidas” de Puebla, no México, cuja identidade teria, para Connell, parentesco com a das travestis brasileiras. Depois da transição e das transformações corporais, o trabalho sexual tornou-se a única forma de sobrevivência para elas, ao terem sido despedidas de seus empregos em fábricas e lojas. Uma pesquisadora acompanhou a vida dessas mulheres por 12 anos. Ao final, seis tinham morrido assassinadas por clientes, uma foi atropelada por um carro particular, duas por terem injetado silicone industrial, uma de câncer e 21 morreram de complicações da Aids.

“Essa é a realidade dos grupos que atravessam a transição de gênero. É um momento para se pensar no que consistiria uma política que responda à realidade social dessas pessoas, como a segurança contra a violência perpetrada por parceiros e pela polícia”, disse a pesquisadora, citando o caso da australiana Veronica Baxter, mulher trans que morreu dois dias depois de ser encarcerada pela polícia numa prisão masculina, devido a uma ofensa menor.

Uma política que responda à realidade social das pessoas trans deveria incluir, segundo Connell, programas de transferência de renda, uma melhor cobertura pública dos serviços de transição e a abordagem integral da questão da Aids na área de saúde, programas de moradia e o apoio social por parte dos familiares.

“Questões de classe e raça tornam a transição mais fácil ou mais difícil", finalizou Raewyn Connell, que iniciou seu próprio processo de transição há dez anos, num contexto de segurança empregatícia e com apoio familiar.